弁護士とマッチングできます

企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。

顧問弁護士にかかる費用は、3万円~15万円程度が相場です。

しかし、企業規模や提供されるサービス内容などによっても、顧問料は大きく変動します。

弁護士の顧問制度を無駄なく活用するためには、費用相場を理解したうえで、自社に合った契約プランを選ぶことが重要です。

本記事では、顧問弁護士の費用相場や料金体系、顧問弁護士と契約するメリットなどを解説します。

単発依頼と顧問契約のコスト比較もわかりやすくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

顧問弁護士の費用は、依頼する業務範囲によって変動します。

たとえば、業務内容が簡単な法律相談のみの場合は5000円で済むこともありますし、弁護士の専門業務に全て対応してもらいたい場合は10万以上かかることもあります。

そのため、自社に必要なサポート内容と予算を照らし合わせ、適切なプランを選択することが重要です。

まずはじめに、顧問弁護士の費用目安と対応可能な業務範囲を解説します。

| 費用目安 | 業務内容の範囲 | 具体例 |

|---|---|---|

| 5,000円~1万円/月 | 簡易的な法律相談 | 電話・メールでの相談が中心 |

| 3万円~5万円/月 | 相談+リーガルチェック | 対面相談や簡易な契約書チェック |

| 10万円以上/月 | 専門的・包括的サポート | 複雑な契約書作成、取締役会への出席、M&Aや紛争対応 |

月額5,000円~1万円程度のプランは、簡易的な法律相談が中心です。

月に1回程度、電話やメールで法律相談に乗ってもらうことができます。

契約書の作成や対外的な交渉などは、基本的に別料金です。

日常的に法的トラブルが起きるわけではないものの、何かあったときの相談窓口を持っておきたい場合に適しています。

月額3万円~5万円は、多くの中小企業が選択する標準的な契約プランの価格帯です。

一般的には、月数時間程度の法律相談に加え、取引基本契約書や秘密保持契約書(NDA)といった書類のリーガルチェックがプランに含まれています。

定期的に契約取引が発生する企業や、労務管理などで継続的なアドバイスを求める企業にとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢となるでしょう。

月額10万円以上のプランでは、法務機能のアウトソーシングに近い、手厚いサポートを受けられます。

法律相談や契約書チェックに加え、M&AやIPOの支援、不祥事対応、取締役会への同席など、高度な専門知識を要する業務を依頼できます。

また、優先的に時間を確保してもらえるため、緊急時の対応スピードにも期待できるでしょう。

経営を支える法務戦略のパートナーとして、弁護士を深く関与させたい企業に適しています。

顧問弁護士の費用は、月額3万円〜15万円程度に設定されるケースが一般的です。

ここでは、企業規模別に顧問弁護士費用の相場を紹介します。

| 企業規模 | 月額費用相場 | 含まれる主なサービス内容 |

|---|---|---|

| ① 中小企業 | 3万円~5万円 |

|

| ② 大企業 | 15万円~ |

|

| ③ 個人事業主 | 5,000円~1万円 |

|

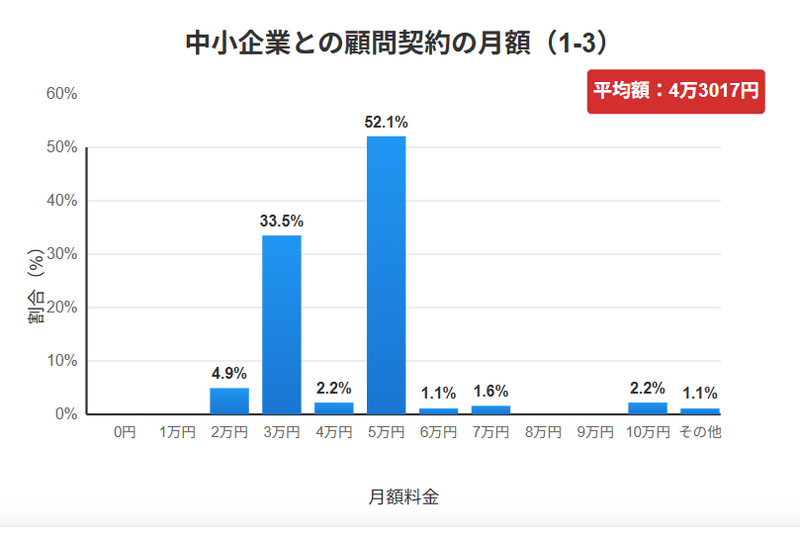

日本弁護士連合会が実施したアンケート調査によると、中小企業の顧問料は月額3万円〜5万円が相場です。

アンケートに回答した182名の弁護士のうち、52.1%が5万円、33.5%が3万円と回答しており、この2つの価格帯が大部分を占めています。

ただし、月額顧問料に含まれる業務範囲は事務所によって異なるので、個別の確認が必要です。

大企業が顧問弁護士を雇う場合、基本的には15万円以上の顧問料が発生します。

大企業における法的業務の難易度は高く、専門性が求められるため、顧問料も高くなる傾向があります。

なお、大企業は社内に法務部門を持つことが多いため、日常的な法務業務は社内出取り扱い、専門性の高いトラブルへの対応などを顧問弁護士に依頼することが一般的です。

また、事業ごとの特定分野に特化した顧問弁護士を活用するケースもあります。

個人事業主やフリーランスの場合、顧問料の相場は月額5,000円〜1万円程度です。

サービス内容が簡易な法律相談に限定されていることが多く、相談回数や時間にも厳しい制限があります。

トラブルへの対応や契約書の新規作成など少し踏み込んだ相談をすると、顧問料とは別に費用が発生するケースも少なくありません。

個人事業主でも事業規模が大きい場合や、従業員を雇用している場合は、月額3万円程度のプランを検討するとよいでしょう。

顧問弁護士の料金体系には、大きく分けて固定報酬制とタイムチャージ制の2種類があります。

それぞれの特徴を理解し、自社に合った契約形態を選ぶことが重要です。

固定報酬制とは、毎月定額の顧問料を支払う方式です。

既定の範囲内であれば、何度相談しても追加料金はかかりません。

定期的に法律相談が発生する場合は、固定報酬制を選んだほうがコストを抑えられる可能性が高いといえます。

また、固定報酬制の場合、月にいくら支払うのかが決まっているため、予算管理がしやすくなる点もメリットです。

一方、相談頻度が少ない場合でも一定額の顧問料を支払い続ける必要がある点はデメリットといえます。

タイムチャージ制とは、弁護士が業務に費やした時間に応じて料金が発生する方式です。

弁護士の時間単価(1時間あたり1万円〜3万円程度)に、業務時間を掛けた金額を支払います。

実際に利用した分だけ支払えばいいので、法律相談の利用頻度が少ない場合は固定報酬制よりも経済的です。

一方で、複雑な案件で相談時間が長くなると、予想以上に費用がかさむ可能性があります。

また、費用負担を気にして、相談することを躊躇しやすくなる点にも注意が必要です。

ここでは、単発での依頼と顧問契約のどちらがお得なのかを解説します。

よくあるケースを例に挙げながら、単発依頼と顧問契約の費用を比較してみましょう。

契約書の作成やチェックを継続的におこなう場合は、顧問契約のほうがおすすめです。

単発依頼の場合、契約書1通あたり3万円〜10万円程度の費用がその都度かかるうえ、自社のビジネスモデルを弁護士に一から説明する必要があります。

一方、顧問契約の場合は1通あたり5万円前後で、法律事務所によっては定額の範囲内で対応してもらえます。

また、弁護士も事業内容を深く理解しているため、実情に即した精度の高い契約書をスピーディーに作成できます。

労働問題への対応を依頼した場合、単発依頼と顧問契約では以下のような違いがあります。

| 契約形態 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 単発依頼 | 30万円前後 | 50万円前後 |

| 顧問契約 | 20万円〜30万円前後 | 20万円前後 |

労働問題のリスクが高い企業の場合、顧問契約を結ぶことで、問題発生時の費用負担を抑えられます。

また、労働組合が組織されている企業では、団体交渉への対応も重要な課題です。

顧問弁護士がいれば、交渉前の助言や同席サポート、労働協約のチェックなどを依頼できるため、労使関係の安定化にもつながります。

債権回収が多い業種の場合は、顧問契約を結ぶことで得する可能性が高くなります。

| 契約形態 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 単発依頼 | 50万円〜100万円前後 | 200万円前後 |

| 顧問契約 | 50万円前後 | 100万円〜200万円前後 |

特に報酬金に関しては、単発依頼と顧問契約で大きな差が出てくることが多いので、自社に状況に合わせて適切に選択しましょう。

また、弁護士名での督促は債務者にプレッシャーをかけられるので、回収率の向上も期待できます。

顧問契約を結んでいても、裁判になった場合は、月額顧問料とは別に費用が発生します。

例えば、数百万円程度の金銭を争う事件を想定した場合、裁判にかかる弁護士費用はおおむね以下のとおりです。

| 概要 | 費用相場 | |

|---|---|---|

| 着手金 | 裁判への対応を依頼した時点で生じる費用 | 20万円~50万円 |

| 報酬金 | 裁判での勝訴や有利な条件での和解を成功させたときに生じる費用 | 経済的利益の10%~20%程度 |

| 日当 | 弁護士が出張した場合に生じる費用 | 1日あたり3万円~5万円程度 |

| 実費 | 裁判の手続きに係る印紙代や郵送費用など | 数千円~数万円程度 |

なお、顧問契約を結んでいる弁護士に依頼すれば、裁判にかかる弁護士費用を割り引いてもらえるケースもあります。

顧問契約を結ぶ際には、万が一に備えて、裁判対応に要する費用も確認しておくと安心です。

医療法人・社会福祉法人・学校法人における顧問弁護士の費用相場は、月額5万円〜10万円程度が目安です。

顧問契約の中で具体的にどのような業務を依頼できるのか、詳しくみていきましょう。

医療法人では、患者からのクレーム対応や未収診療費の回収、スタッフの労務管理などを顧問弁護士に依頼するケースが多いといえます。

特に医療過誤が疑われるケースでは、医学的な知識と法的な判断の両方が求められるので、弁護士のサポートが必要不可欠です。

また、モンスターペイシェントへの対応など、現場の医師や看護師の負担を軽減するために、顧問弁護士が窓口となるケースも増えています。

【関連記事】病院・クリニック・医療機関における顧問弁護士の役割!顧問弁護士の選び方と費用相場

社会福祉法人では、施設内での事故対応や、職員の配置基準などのコンプライアンスに関する課題を弁護士に依頼するケースが一般的です。

顧問弁護士がいれば、利用者からの損害賠償請求や、慢性的な人手不足による労務トラブルにも迅速に対応できます。

また、行政監査への対応を含め、法的な観点からの指導・助言が必要となるケースも多いので、顧問契約がおすすめです。

学校法人では、いじめ問題や保護者対応、教職員の労働問題、個人情報保護などを顧問弁護士が担うことになります。

特に近年は、保護者からの理不尽な要求に対して、学校側だけで対応しきれないケースが増えています。

顧問弁護士がいれば、学校の代理人として保護者対応もおこなってくれるので、教職員や事務員のストレスを軽減できます。

【関連記事】学校法人における顧問弁護士の役割とは?弁護士費用の相場や選び方も解説

顧問弁護士は、企業経営を法的な観点から支えるパートナーです。

ここでは、弁護士と顧問契約を結ぶメリットについて解説します。

顧問弁護士に依頼するメリットのひとつは、契約書を適切に作成してくれることです。

秘密保持契約書(NDA)や業務委託契約書などを、自社の利益を守る形で迅速に作成・修正してもらえます。

契約書のひな型はネット上にも存在しますが、取引内容にあわせて調整するには専門的な知識が必要です。

契約書の不備は大きなトラブルにつながる可能性が高いので、リーガルチェックだけでも依頼することをおすすめします。

弁護士と顧問契約を結んでいれば、急な法的トラブルが発生した際にもすぐに相談できます。

企業経営において、取引先からのクレームや従業員による横領、誹謗中傷などのトラブルは突然発生するものです。

その際に、電話一本でつながる顧問弁護士がいれば、初動のミスを防ぐことができます。

また、内部事情を理解している顧問弁護士だからこそ、企業にとって最善の対応策を見いだしてくれるはずです。

コンプライアンス対応の相談ができることも、顧問弁護士と契約するメリットです。

近年、コンプライアンス重視の傾向が強まっており、法令違反や不祥事は企業の信頼を大きく損なう可能性があります。

その中で、顧問弁護士には、コンプライアンス強化の一環として以下のような業務を依頼できます。

|

また、社内の内部通報窓口を外部の弁護士に委託することで、自浄作用のある健全な組織作りをアピールできます。

顧問弁護士がいるメリットのひとつは、法的トラブルを事前に予防できることです。

法令違反や不祥事などが発生すると、損害賠償請求を受けたり、企業イメージが悪化したりする事態に陥ります。

顧問弁護士は、法改正に合わせた社内規定の見直しや従業員への法令遵守研修など、法的トラブルを予測した対策を講じてくれます。

弁護士と顧問契約を結ぶには一定の費用負担が必要ですが、社内で法務部を立ち上げるよりもコストを抑えられます。

社内法務部の新設には、法務知識を持った人材の採用、教育、人件費の確保など相当な時間と予算が必要です。

例えば、法務担当者を1人雇うだけでも、年間数百万円以上の経費がかかります。

一方で、顧問弁護士であれば、年間数十万円程度の費用負担に抑えることも可能です。

突発的な法律業務への対応費用を考慮しても、社内法務部の設立・維持よりもコストパフォーマンスが高いといえます。

法的なトラブルが起きた場合に、企業の代理人となって交渉してもらえることも、弁護士と顧問契約を結ぶメリットのひとつです。

取引先に対する未払い金の催促や、顧客からのクレーム対応には精神的な負担がかかるものです。

また、契約交渉においては、取引内容を適切に反映しつつ、のちのちのトラブルを防ぐことも意識しておかなければなりません。

その点、顧問弁護士に交渉を依頼すれば、法的知識と経験を活かした適切な交渉が期待できます。

従業員もストレスがかかる交渉業務から解放され、本来の仕事に集中できるようになります。

顧問弁護士に対しては、福利厚生の一環として、従業員向けの法律相談サービスを依頼することも可能です。

離婚・相続・交通事故・借金問題など、従業員がプライベートで法的トラブルを抱えていると、業務パフォーマンスは著しく低下します。

顧問弁護士に従業員が無料で相談できる枠組みを作ることで、従業員の満足度向上や離職率の低下が期待できます。

顧問弁護士がいない場合、法的トラブルへの対応が後手に回り、事業の存続を脅かすほどの大きな損害につながる危険性があります。

例えば、契約書の不備に気づかず代金を回収できなかったり、問題社員への対応を誤って不当解雇で訴えられたりするケースです。

顧問弁護士に一本電話を入れれば防げたはずのミスによって、多額の損害賠償や社会的信用の失墜を招くことになります。

顧問弁護士にかかる費用は、円滑な企業経営に向けた必要経費と考えておきましょう。

顧問料を支払う以上、相応の価値を提供してくれる弁護士を選びたいものです。

ここでは、費用に見合った顧問弁護士を選ぶための方法を紹介します。

顧問弁護士を探す際は、同業他社から紹介してもらうのもひとつの方法です。

同じ業界の法的問題に対応してきた実績があれば、業界特有の慣行や問題点を理解しており、より適切なアドバイスが期待できます。

また、実際に顧問契約を結んでいる企業の評価を直接聞けるため、対応の質やスピード感などを具体的に把握できます。

ただし、紹介してもらった以上、相性が合わなくても断りにくくなってしまう点には注意が必要です。

顧問弁護士を探す際は、自社の業務分野が得意かどうかも確認しておきましょう。

弁護士は、それぞれ得意分野をもっているケースがほとんどです。

また、企業法務の中でも、弁護士の得意分野は細分化されています。

例えば、ITサービス業であれば、知的財産権や情報セキュリティが得意な弁護士、製造業であれば製造物責任や契約法が得意な弁護士に依頼するのがおすすめです。

一般的に、弁護士の得意分野や解決実績はホームページに記載されています。

顧問弁護士を探す際は、企業法務弁護士ナビがおすすめです。

企業法務弁護士ナビは、企業法務に実績のある弁護士が登録されたポータルサイトです。

相談内容・業種・地域を絞って検索できるので、自社に適した弁護士を簡単に見つけられます。

顧問契約に対応した弁護士だけをピックアップすることも可能です。

弁護士費用の一括見積機能もあるので、有効に活用してください。

知的財産権やM&Aなどの対応には、高度な専門知識と経験が不可欠です。

一般的な企業法務の知識だけでは対応しきれないケースが多く、判断ミスが致命的な損失につながります。

そのため、費用が高くなることもあるかもしれませんが、十分な実績を持つ弁護士に依頼することをおすすめします。

まずは、無料相談で自社の課題や将来の展望などを伝え、弁護士の知識レベルや提案内容などを確認してみましょう。

顧問弁護士との契約は、一般的に以下の4ステップで進みます。

|

契約までの過程で重要なのは、顧問料の範囲で対応してもらえる業務内容を明確にすることです。

そのうえで、追加業務が発生した場合の料金についても確認しておくとよいでしょう。

少しでも疑問に感じることがあれば、納得のいくまで説明を求めるようにしてください。

ここでは、顧問弁護士の費用に関してよくある質問に回答します。

同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

顧問弁護士にかかる月額費用は、経費として処理できます。

勘定科目は、支払手数料・業務委託料・支払顧問料などを使用するケースが一般的です。

経費として処理すれば税制上のメリットが大きいので、領収書や請求書は必ず保管しておきましょう。

顧問弁護士の費用に源泉徴収が必要かどうかは、弁護士が個人として経営しているか、法人として経営しているかによって異なります。

個人として経営している弁護士に対しては、源泉徴収したうえで、顧問料を支払ってください。

弁護士法人に対しては、支払う側が源泉徴収する必要はありません。

源泉徴収の取り扱いについては、依頼先にも直接確認しておくと安心です。

弁護士に対して支払う顧問料には、別途消費税がかかります。

顧問契約を結ぶ法律事務所が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)であれば、インボイス制度に対応した請求書または領収書を発行してもらえるので、消費税の仕入税額控除が可能です。

一方、法律事務所が免税事業者である場合は、インボイスを発行できないため、仕入税額控除ができず、消費税分は支払う側が負担しなければなりません。

消費税分の負担を避けたい場合は、インボイス発行事業者との顧問契約をおすすめします。

なお、インボイス発行事業者かどうかは、登録番号を使って国税庁のWebサイトで確認できます。

顧問料の高さと弁護士の実力は必ずしも比例するわけではありません。

高額な顧問料を支払っても、事務所のネームバリューが高いだけで、担当弁護士の実力が伴っていないことは十分あり得ます。

一方で、実力のある弁護士でも、あえて顧問料を低く設定し、多くの企業と契約する戦略を取っている場合もあります。

そのため、価格だけでなく、自社の課題に対する解決能力と相性で弁護士を選ぶことが重要です。

依頼する法律事務所によっても異なりますが、多くの場合は年間顧問料の一括払いが可能です。

年払いにすることで割引が適用されるケースもあるため、資金に余裕があれば前向きに検討してください。

顧問弁護士の費用を抑えたい場合は、顧問料積立制を採用している法律事務所を選ぶのもひとつの方法です。

顧問料積立制度とは、顧問弁護士を利用しなかった月の顧問料を積み立てておき、法律トラブルが発生したときの費用に振り替えられる制度のことです。

顧問料積立制度を利用すれば、法律トラブルがしばらく起きない時期が続いたとしても、顧問料を無駄にしなくて済みます。

ただし、積み立てた顧問料の充当範囲が決められている場合もあるので、詳細は個別の確認が必要です。

依頼内容や依頼先によっても違いはありますが、顧問料の相場は中小企業で月額3万円〜5万円、大企業で月額15万円以上、個人事業主なら月額5,000円〜1万円程度です。

法律トラブルが多い企業などは、顧問契約を結ぶことで、単発で依頼するよりも費用負担を抑えられます。

また、緊急のトラブルが生じた場合でも、会社の実状をよく理解した弁護士に対応してもらえるため、スムーズな解決が期待できます。

顧問弁護士を探す際は、企業法務弁護士ナビの利用がおすすめです。

企業法務弁護士ナビでは、相談内容・業種・地域を絞って検索し、複数の弁護士を手軽に比較できるので有効に活用してください。

編集部

編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。