弁護士とマッチングできます

企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。

会社を経営していると、業績が傾き、従業員をリストラせざるを得ない状況が生まれることもあります。

ただし、リストラ(整理解雇)は方法や進め方を誤ると「不当解雇」や「退職強要」といった形で問題になって従業員と争いになる可能性があります。

本記事では、会社におけるリストラの種類や進め方、リストラをおこなう前に確認しておくべきポイントなどを詳しく解説します。

しっかりと手順を踏んで、従業員にも納得してもらえるリストラを実現しましょう。

ここでは、リストラをおこなう前に確認しておくべきポイントについて解説します。

リストラをおこなう際は、従業員に対して解雇予告が必要です。

会社が従業員を解雇する場合は、労働基準法第20条によって、原則として解雇日の30日前までに解雇予告の実施が義務づけられています。

もし30日前までに解雇予告できない場合には、解雇予告手当として「解雇予告をしなかった日数分の平均賃金に相当する金銭」を支払う必要があります。

<労働基準法第20条 解雇の予告>

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

従業員を解雇する場合には、正当な理由が必要です。

リストラが有効となるためには、一般的に以下の4つの要件を満たしている必要があります。

|

従業員側に落ち度がある場合におこなわれる「普通解雇」や「懲戒解雇」とは異なり、リストラの場合は従業員に落ち度がないため、解雇の有効性についてはより厳格な判断となります。

従業員を削減する場合には、人員削減後の人員配置についても事前に検討しておく必要があります。

これまでおこなっていた業務を、削減後の人員でおこなうのは困難です。

リストラ後にどのような人員配置が望ましいのか、事前に配置表や組織表を見直しましょう。

従業員の人員削減をおこなう場合に検討しなければならないのは、新規採用の停止と派遣社員の契約の打ち切りです。

契約社員がいる場合には、契約社員の雇い止めも検討する必要があります。

なお、これらの対応は必須ではないため「新規採用については継続する」という選択肢もあります。

しかし、リストラを進めているにもかかわらず新しい人材を採るというような状況は、社内での理解を得られずに会社への信頼が大きく損なわれるおそれがあります。

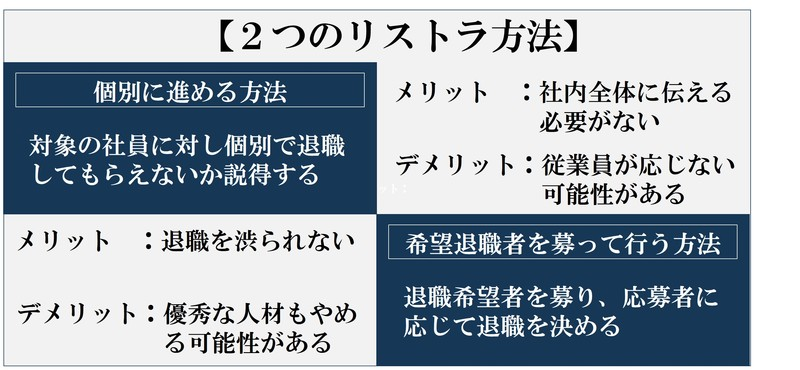

従業員のリストラをおこなう方法は、大きく分けて2つ存在します。

|

双方にメリットやデメリットがあり、その特徴を整理しておく必要があります。

ここでは、リストラの種類について詳しく解説していきます。

個別に退職勧奨をするリストラとは、対象となる従業員に対して個別に「退職してもらえないか」と説得する方法です。

退職勧奨とは、会社から従業員に自主退職を促すことを指します。

ストレートに退職を促す場合もありますが、あまりにも行き過ぎた勧奨は退職強要になりますので、注意が必要です。

従業員が納得してくれるように、退職金の割増や特別手当の支給などのメリットを説明したうえで、検討してもらうことが大切です。

個別に退職勧奨するリストラのメリットですが、希望退職者を募るリストラ方法よりも少ない労力で実行できるという点にあります。

対象の従業員と個別に話を進めるため、社内全体でリストラについて話をする必要がなく、従業員全員にリストラの不安を与えることなく人員整理することが可能です。

一方、デメリットとしては、個別に退職勧奨するリストラでは必ずしも従業員から承諾を得られるとは限らないという点です。

退職勧奨はあくまでも従業員の任意退職を促すものであるため、相手が応じない場合は退職には至りません。

そのほか、対象の従業員からリストラの話が流出した場合は、「リストラを秘密裏に進めている」として会社のイメージが悪化することも考えられます。

希望退職者募集によるリストラとは、文字通り退職希望者を募り、それに応じて退職者を決めるという方法です。

労働者側から自発的な退職の申し入れを募る方法であるため、退職勧奨よりもさらにトラブルのリスクは低いといえます。

希望退職者を募るリストラのメリットですが、従業員からリストラの合意を得やすいという点にあります。

個別に退職勧奨するリストラとは異なり、従業員から応募を受けることになるため、不当解雇や退職強要などの訴訟リスクを軽減でき、比較的穏便に人員整理することが可能です。

希望退職者を募るリストラのデメリットは、会社にとって辞めてほしくない人材も退職してしまう可能性があるということです。

そのような事態を回避するための対処法としては、希望退職制度の利用対象者を限定したり、個別面談による会社の許可制にしたりするのが有効です。

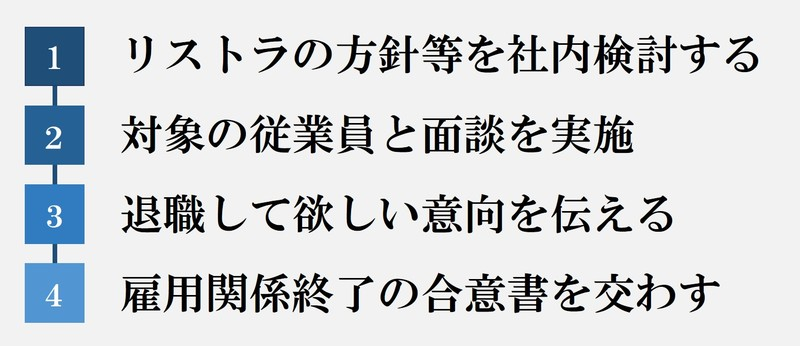

ここでは、「リストラの方法は2種類ある」で解説した2つのリストラ方法のうち、「個別に退職勧奨をするリストラ」の進め方を解説します。

リストラを始めるにあたっては、会社でリストラの目的や目標などを明確にすることが大切です。

具体的には、リストラをおこなう理由を明確にしたうえで、リストラにより実現するコストカットの幅を決めましょう。

これに基づいて、どのように目標を実現するかの具体的手段を検討するのが適切です。

次に、リストラ対象の従業員と面談をおこないます。

面談をおこなう際には、会社の会議室や個室を使用するなど、ほかの従業員の目も考慮して時間帯や場所を工夫しましょう。

時間帯や場所については、事前に社内で検討して、対象の従業員に告知をします。

従業員との面談では、従業員に退職してほしい意向を伝えます。

退職してほしい意向を伝えるときのポイントは以下のとおりです。

退職勧奨をおこなう理由を説明します。

具体的には、当初経営側で検討したリストラの理由を説明することになるでしょう。

また、これに加えて、なぜその従業員に退職を求めるのかも説明します。

退職勧奨はあくまでも自主退職を促すもので、法的にはまったく問題のない行為です。

しかし、退職勧奨を受けた従業員は相当にショックを受けるものですので、相手の心情に配慮しながら丁寧に説明する必要があります。

どの会社でも、人員削減は最終手段です。

人員削減に至るまでにおこなった対策を丁寧に説明しましょう。

主な対策としては、以下のようなものがあります。

|

「このような改善策を施しても、どうしても人件費を削減しなければならない」という経緯について、できるだけ具体的に説明しましょう。

|

【会社】 このように説明した経緯から、社内協議の結果、不採算部門を担当しているあなたに退職をお願いしたい |

などと、きちんと意向を伝えましょう。

ここで重要なのは、退職勧奨が経営者個人による判断ではなく、協議したうえでの判断であることを示すことです。

従業員に退職をお願いする経緯や状況を丁寧に伝えても、なかには「なぜ私が退職をしなければいけないのか」と質問や意見が返ってくることも想定されます。

このような場合も、相手の心情に配慮しながら丁寧に説明することが大切です。

場合によっては、会社が退職勧奨を求める理由を書面で示すこともあり得るでしょう。

会社側の都合で退職を促す場合は、従業員から納得を得られないことも多くあります。

そのような場合には、納得してもらえるような処遇を提示することも重要です。

ひとつの方法としては、以下のように従業員の退職後の負担を軽減する処遇を示すのが有効です。

|

【会社】 退職の意向に合意していただいた場合、給与の6ヵ月分を支給させていただきます |

従業員への退職勧奨の結果、退職時期や金銭面での処遇について合意を得られた場合には、きちんと「雇用契約終了についての合意書」を交わしましょう。

合意書には、雇用契約が終了する期間や金銭的な取り決めを記載し、会社と従業員が捺印します。

このように従業員と合意書を交わすことで、のちのちの退職を巡るトラブルを未然に防ぐことができます。

リストラの際は合意書の作成が非常に重要であるため、不備なく適切に作成するためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

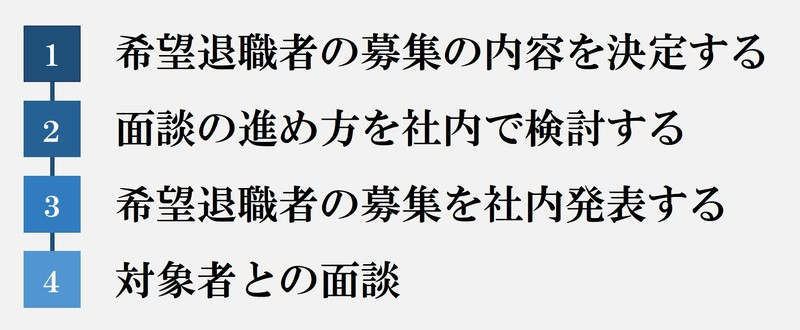

次に、希望退職者募集によるリストラの進め方を解説していきます。

まずは、希望退職者をどのような条件で募集するのかを、経営者や会社の役員などで話し合います。

その中でも、特に重要な点は「金銭的な条件」と「退職予定日」です。

以下で具体的に見ていきましょう。

退職金は、個人に退職勧奨する際と同様で、退職希望者が会社を退職して次の職に就くまでの3ヵ月〜6ヵ月分の金銭を支給することが一般的です。

金銭的な条件のほかに、退職予定日についても検討する必要があります。

退職予定日をあまりにも近い日付にすると、会社の不採算部門や経営悪化などの事情について十分な説明をおこなうことができません。

該当従業員の退職に向けて丁寧な説明をするためにも、早くても早期退職希望者募集を発表した日の半年先に設定するとよいでしょう。

希望退職者の募集で重要になるのが、その対象者です。

多くの場合、「60歳以上の従業員」や「〇〇部門に所属する従業員」というように、社内での範囲を決めておこなわれます。

必須ではありませんが、希望退職者募集によるリストラでも希望者に対して個別に面談を実施するのが通常です。

希望退職者との面談は非常に大きな労力がかかるため、事前に面談の進め方を慎重に検討するだけでなく、必要な人員も決定しておきましょう。

面談の進め方を決定したあとは、希望退職者の募集を社内発表します。

希望退職者の社内発表の際は、以下の点を踏まえておこないましょう。

希望退職者の募集をおこなう場合、会社にとっては辞めてほしくない従業員が退職してしまうリスクがあります。

そのような事態を避けるためにも、「希望退職者の募集条件に合致する者でも、会社が承認しない場合には希望退職制度を利用できない」という旨を従業員に説明・明記しておきましょう。

そうすることによって、辞めてほしくない従業員を会社に留めることが可能です。

希望退職者を募集する際は、募集期間や募集人員を設定します。

これらを設定しないと、より多くの希望退職者が応募してしまい、経営に大きな支障が生じる可能性があります。

また、募集期間内であっても、募集人員に到達した場合には募集を締め切ることもあわせて明記してください。

希望退職者を募るリストラの場合でも、退職を希望する従業員と個別に面談するというのはあり得る対応です。

たとえば、希望退職者のうち辞めてほしくない従業員に対して、退職を思いとどまってもらうために個別面談をするということもあります。

「個別に退職勧奨をするリストラ」と「退職希望者を募るリストラ」のどちらの方法を選択するにしてもリスクが伴います。

退職勧奨でいえば、必要以上に退職を求めると退職強要につながりますし、退職希望者を募集するリストラに関しても、新規募集の停止などの手順を誤ると会社のイメージが損なわれるおそれがあります。

会社へのリスクを最小限に抑えるためにも、リストラを考えているのであれば労務問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、状況に応じた最適な方法を判断してくれて、リストラの進め方や従業員への伝え方などのアドバイスも望めます。

さらにリストラの手続きのサポートも依頼でき、従業員との面談の立ち合いや、退職トラブルに発展した際の交渉などにも対応しています。

会社経営において、やむを得ず人員削減をおこなう場合には、労働基準法や就業規則に則り、事前準備をしっかりとしたうえで手続きを進めてください。

ただし、それでも十分な法律知識がないと従業員との退職トラブルに発展するおそれがあるため、スムーズにリストラをおこなうためにも弁護士にサポートしてもらいましょう。

当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、人事・労務が得意な全国の弁護士を掲載しています。

相談内容や地域を選択するだけで対応可能な弁護士を一括検索でき、当日相談可・夜間休日相談可・電話相談可などの法律事務所も多く掲載しているので、まずは一度ご相談ください。

編集部

編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。